Zur Geschichte des Ortes Gustow

2014 hat das 1314 erstmals erwähnte Gustow den 700jährigen Tag dieser Nennung begangen. Es kann nicht nur auf dieses tragische Ereignis zurückblicken. Wegen seiner strategischen Lage an einer alten Landstraße und an der Wamper und Gustower Wiek wurde es mehrfach durch Kriege und Plünderungen „heimgesucht“. Im Jahre 1678 war es der Krieg zwischen den Dänen und Brandenburgern gegen die Schweden, der hier zu einer Schlacht auf den Feldern zwischen Gustow und Warksow und zur Zerstörung des einstigen Bauerndorfes und seiner Kirche führte. Größere Bedeutung erreichten der Ort und seine Kirchgemeinde unter dem Pfarrer Karl Emanuel Christian Piper (1752-1831). Piper hatte Kontakte zu allen bedeutenden Persönlichkeiten Rügens, wohl auch zu Ernst Moritz Arndt. Piper legte einmalig für Rügen noch vor 1800 den Grundstein für ein solides Schulwesen in Gustow, wie er auch 1790 eine Hebammenstelle einrichtete.

Aus jüngerer Zeit ist Gustow durch seine Landwirtschaftliche Genossenschaft (LPG) „7. Oktober“ bekannt, die unter ihren Vorsitzenden Hans Lenz, Helmut Kircher und Egon Bauer einem auf Tierhaltung und Tierzucht orientierten umfangreichen Agrarbetrieb aufbauten, der 1989 beachtliche 358 Mitarbeiter hatte. Die häufig prämierte Genossenschaft besaß außerdem eine durch Klaus Perk geleitete ertragreiche Gärtnerei, in der seinerzeit 60 Personen Arbeit fanden. Daraus entwickelte sich nach 1990 u. a. eine „Agrargesellschaft GmbH“ Gustow mit allerdings nur noch etwa 50 Arbeitskräften im Jahre 1999. Mehrfach errang der Ort seit 1987 den Titel „Schönes Dorf“ und zeichnet sich auch gegenwärtig unter Bürgermeister Peter Geißler durch eine gepflegte Ortsstruktur aus.

Abb. 1. Die Kalkstein-Stele (Mordwange) auf dem Friedhof von Gustow. Aufnahme: A. Leube, August 2011

Die als „touristische Nebenstrecke“ bezeichnete und schon stark in ihrem Baumbestand gelichtete „Deutsche Alleenstraße“ von Stralsund nach Garz und Putbus führt nach etwa 6 km hinter Stralsund durch den kleinen Ort Gustow.

Einem aufmerksamen Reisenden gibt dabei eine senkrecht stehende Kalksteinplatte von etwa 2,6 m Höhe und 0, 6m Breite auf dem Friedhof an der Kirche Anlass zum Nachdenken.

Bereits um 1800 wurde vermerkt, dass sich „außerhalb des Friedhofes“ auf der Nordostseite an der Alleenstraße ein großer Sühnestein befand (Auszüge aus der Gustower Kirchenchronik des Pastors K. E. C. Piper /Aktenordner / Ortsakten Rügen / KHM Stralsund).

Abb. 2. Gustow. Mordwange aus Kalkstein. Aufnahme: A. Leube 2013

Es ist jene aus schwedischem Kalkstein gefertigte Mordwange von 2, 7 m Höhe, 0, 17 m Stärke und 0, 61 m Breite und oben 0, 85 m Breite aus dem Jahre 1510 (vgl. Haselberg 1897, 298; Haas 1938). Ohle und Baier (1963, 260) nennen irrtümlich Granit. Eine weitere ähnliche Mordwange steht in Schaprode. Es gibt also zwei derartiger Gedenksteine auf Rügen.

Der auf dem Friedhof in Gustow erhaltene Sühnestein des Jahres 1510 gehört zu einer Gruppe von Kunstdenkmälern, die frühestens in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet wurden und heute unter strengem Denkmalschutz stehen (z. B. Saal 1971, 147 ff.; Neuber 1988 mit Literatur). Im Osten Deutschlands hat sich eine große Zahl dieser steinernen Denkmäler erhalten, so allein 367 in Sachsen, in Thüringen über 500, in der Niederlausitz 70, im übrigen Brandenburg nur acht. In Mecklenburg-Vorpommern sind es sieben Sühnesteine in Kreuzform und ein gutes Dutzend als Mordwange (nach Saal 1971, 147 mit Literatur) erhalten.

Die Kirche zu Gustow

Gustow ist eine eigenständige Kirchengemeinde gewesen und gehörte zwischen 1648 und 1815 zum schwedischen Königsreich: „Schweden hat zunächst in kirchlicher Hinsicht in dem übernommenen Rügen keine wesentlichen Änderungen eintreten lassen“ (Wiedemann 1934, 83).

Abb. 3. Gustow. Blick auf Kirche und Friedhof. Die Steinsäulen markieren die einstige Grabstätte der Familie von Bagewitz, Drigge. Aufnahme A. Leube 2011.

1663 wurde eine allgemeine Kirchenvisitation durch die Kirchenpatrone angeordnet und nur allmählich wegen der folgenden Kriege vorgenommen. 1806 entstanden anstelle der bisherigen vier Präposituren nun zwei Propsteien in Bergen und Garz, wobei Gustow zu Garz gehörte (Wiedemann 1934, 91). Parallel dazu entstanden in Vorpommern vier Kirchen-Ämter mit eigenem Kirchensiegel: die aufgeschlagene Bibel, umschlossen auf einer Seite von einer fruchttragenden Rebe, auf der anderen Seite von einer Garbe. Dieses Siegel ist noch heute in Gebrauch.

Was hat es mit der Mordwange auf sich?

Bei näherer und genauer Betrachtung – die Kalksteinplatte ist dem sauren Regen und damit der Verwitterung seit fünf Jahrhunderten ausgesetzt – erkennt man auf der Vorderseite die Darstellung eines knienden Menschen mit einem Schwert auf dem Kopf.

Abb. 4. Gustow. Mordwange. Detail mit Darstellung des Schwertes und des Getöteten. Aufnahme – A. Leube 2010

Die Kunsthistoriker Ohle und Baier gaben 1963 folgende Beschreibung: „Auf der Vorderseite in Umrisslinien eingemeißelt: Kruzifix mit zwei Engeln, davor ein kniender Mann mit einem Schwert auf dem Kopf, daneben ein Kelch und Wappen mit Hausmarke. Der obere Teil des Steines ist scheibenförmig mit sieben angefügten Rosetten, die Rückseite unbearbeitet, die Oberfläche stark verwittert“.

Haas (1938b) schrieb dazu: „Auf der Vorderseite ist der Gekreuzigte eingemeißelt, dessen Lendentuch von 2 Engeln gehalten wird. Links daneben kniet die Gestalt eines Geistlichen, der die Hände zum Gebet erhoben hat; in seinem Haupt steckt das todbringende Schwert. Zur Rechten ist ein Wappen mit einer Hausmarke und ein Kelch dargestellt.

Abb. 5. Gustow. Mordwange. Darstellung des Kelches. Aufnahme – A. Leube 2010

Darunter befindet sich die achtzeilige Inschrift in gotischen Minuskeln, die also lauten: „Na der bort Xsti m cccc vnde x des do(n)redag(es) in d(e) quatte (m) per vor sv(n)te michaele ys geslage(n) h(er) thomes norenberch karckh(ere) to gustow weset, dem(e) got gnedich sy.“

Haas (1938b) fährt fort: Daraus ergibt sich als Datum des Totschlages der 19. September 1510. Oben am Kreuz befindet sich ein Spruchband mit den Buchstaben „I n r i“ (Jesus Nazarenus, rex Judaeorum) und aus dem Munde des Geistlichen kommt ein Spruchband mit den Buchstaben: „O dm o m m, d. i. domine misere mei! – Herr erbarme dich meiner!“.

Haas hatte auch aus dem Gustower Kirchenbuch Erklärungen gefunden: „ Einige (drei) Bauern, die aus Stralsund stark bezecht zurückkehrten, gerieten in Streit und der Streit artete in Tätlichkeiten aus. Als nun der damalige Pastor Thomas Nörenberg den Streit zu schlichten suchte, wurde er von den sinnlos betrunkenen Bauern niedergestochen, daß er tot liegen blieb. Die Mörder mußten zur Strafe für ihre Untat einen kirchlichen Bau ausführen und zur Sühne für den Ermordeten den Stein aufrichten lassen“ (vgl. Heyden 1957b, 177, Anm. 4).

Die genauen Hintergründe dieses Totschlages sind dennoch nicht bekannt. Man erinnert sich aber an den 100 Jahre älteren „Pfaffentumult zu Stralsund“: 1407 wurden in Stralsund drei katholische Pfarrer auf dem Neuen Markt – heute ist hier ein kleiner Gedenkstein im Pflaster eingelassen – lebendig verbrannt. Hintergrund war damals die unsichere finanzielle Situation der Geistlichkeit und ihre eigenartigen Methoden der „Geldgewinnung“ zum Lebenserhalt. Der Mord von Gustow erfolgte jedoch 100 Jahre später und geschah am Vorabend der Reformation des Jahres 1535, die in Stralsund 1523 einsetzte. So können sich in Gustow „ideologische“ Streitigkeiten, aber auch ein Zerwürfnis um den Kirchenzehnt u. ä. Abgaben zwischen dem katholischen Pfarrer und der Dorfbevölkerung dahinter verbergen.

Letztendlich ist aber dieser Gedenkstein – eine so genannte „Mordwange“ – ein deutlicher Beleg für die damaligen „rauhen Sitten“ auf Rügen. Der rügensche Historiker Professor Dr. Alfred Haas (1860-1950) hat für den Zeitraum zwischen 1312 und 1417 allein 28 urkundlich nachgewiesene Mordtaten auf Rügen zusammengestellt.

So ist es auch verständlich, wenn der pommersche Chronist Thomas Kantzow (1898, 254) in der Mitte des 16. Jahrhunderts schrieb: „Es seint die Einwohner diesses Landes sehr ein mordisch und zenckisch Folck, das es eben an inen schyr wahr ist, wie das lateinische Sprichwort lawtet: „omnes insularis mali“. Dan im gantzen Land zu Pomern werden kein Jar so viel vom Adel und andere erslagen, als allein in diesser kleinen Insel“.

Er fährt fort: „Und aus sollcher Vermessenheit will einer dem andern nirgentz inne nachgeben, und khumpt daraus so viel Haders, Zancks und Morts (das es zu viel ist). Sonderlich geraten sie in den Krogen und Wirtzheusern leichtlich an ein ander, und wan einer sagt „das walt Got und ein kalt isen“, so mag man ime wol auff die Fawst sehen und nicht auf das Maul, dan er ist bald beyime“ .

Über das unmäßige Trinken in Pommern berichtete Kantzow aus der Mitte des 15. Jahrhunderts (Kantzow 1898, 184). Danach gab es das „Bullentrinken“ – „und je mehr einer das hat pflegen können, je besser er bei den Leuten ist angesehen gewesen“. Dazu musste man drei Gläser unbekannter Größe und ein „Stenglein“ als viertes Glas austrinken. Die „Parlencke trinken“, d. h. ist eine große Schale austrinken, auf alle vieren reiten und trinken war „einen zu Wasser reiten“.

Natürlich hat Kantzow, übrigens ein gebürtiger Stralsunder, allein auf Rügen eine überzogene Behauptung abgegeben. Es war im damaligen Pommern allgemein eine „rauhe Zeit“. So haben sich aus der unmittelbaren Ostseeküste zwischen Grevesmühlen und Stralsund fünf weitere derartige steinerne „Mordwangen“ erhalten. Häufig wurden diese Gedenktafeln aber aus Holz angefertigt und sind damit vergangen.

Auf Rügen in Schaprode befindet sich der zweite noch erhaltene derartige unter Denkmalschutz stehende Gedenkstein, der an den Mord an dem Adligen Reinwart von Platen und seinen Söhnen (v. Platen 1938, 50 ff.) erinnert. Der Heimatforscher Carl Gustav von Platen – ein Nachkömmling dieser rügenschen Adelsfamilie – hat die Mordtat in das Jahr 1368 gestellt und sah darin ein Zeugnis der Besitzstreitereien um Hiddensee. Die Inschrift lautet:

„Alle de hyr hinne gahn,

Ick bidde se, eyn kleine stahn,

un bidden God, in korter Tid

de Seele make pine quyt”

Reynwart Plate 1368

1930 hatte es der Nachkomme Carl Gustav von Platen dichterisch umschrieben:

„Am Wegrand vor Schaprode, da steht ein grauer Stein,

drinnen meißelt’ man vor Zeiten der Platen Wappen ein.

Der Stein starrt stumm und schweigend, sechshundert Jahre lang,

um ihn webt graue Kunde der Sage dicht Gerank“.

Die Umstände des Gustower Mordes von 1510 – ein Politikum?

Die wahren Gründe, die eigentlichen Ursachen und wohl auch die Teilnehmer dieses Streites sind unbekannt. Das Jahr 1510 lag aber in einer sehr unruhigen Zeit. In dieser Zeit spitzten sich z. B. die Auseinandersetzungen der wendischen Hansestädte – also auch Stralsund – mit dem dänischen Königtum zu und gipfelten 1510 in einem Kriegsbündnis der Städte mit Schweden gegen Dänemark.

Darüber berichtete der Kirchenhistoriker Wackenroder (1730, 67) für das Jahr 1504: „Nun Hertzog Bogislaus von Hertzog Georg aus Meissen einen neuen Geheimen Rath D. Kitscher mitgebracht: Der rieth alsobald dem Hertzog, Gewalt und Feindseligkeit wider die Stralsunder zu gebrauchen, zu dem Ende viele Bürger in Eisen geschlagen, und die Zufuhr der Stadt gesperret ward. Hierdurch wurde Herr Omnis rege und hatte Bürgermeister Zabel Oseborn gnug zu thun, den Pöbel abzuhalten, daß sie den Hertzog zu Barth nicht überfielen: Allein sie drungen Hauffenweiß ins Land Rügen, brachten unterschiedliche von Adel auf ihre Seite, und verübten Gewaltthätigkeiten auf dem Fürstl. Höfen und Dörfern, da sie alles raubeten, was ihnen vorkam“.

Darauf folgte 1510 ein Vertrag zwischen Bogislaw mit Stralsund in Rostock, der „Rostocker Rezess“, der aber bereits 1511 nicht eingehalten wurde (Wackenroder 1730, 68). 1511 fiel der dänische König mit Truppen auf Rügen bei Schaprode ein, die „die Stralsundischen Güter bis auf den Grund verwüsteten“ (Wackenroder 1730, 68). Auf Seiten der Stadt Stralsund war Gödeke von der Osten zu Streue. Außerdem hieß es: „In Rügen wurden auch einige Irrungen gehoben, indem zuweilen die Stralsunder in der Verschuldeten von Adel Güter gefallen, und sich nach Belieben bezahlt gemacht; Welche Gewaltthätigkeit abzustellen, gute Gegenverfassung geschehen und bey dem Landvoigt die erste instance zu thun, und verhörter Sachen vorzunehmen beschlossen worden (Wackenroder 1730, 69).

In dieser politischen und militärischen Gemengelage erfolgte der Gustower Pastoren-Mord.

Vielleicht spielten auch kirchliche „Betrügereien“ eine Rolle: im Jahre 1511 hatte in Stralsund ein altes Weib – Mutter eines jungen Mönches – das Blut eines geschlachteten Hahnes in ein Kruzifix von St. Marien geschüttet. Dieses ging so künstlich zu, daß es schien, das Bild wollte Blut weinen“ (Wackenroder 1730, 69).

Weitere Morde des 16. Jahrhunderts auf Rügen

Wenige Jahrzehnte später – im Jahre 1554 – wurde in Gingst der aus Bergen stammende Priester Laurentius Krintze, also ein weiterer Kirchenmann auf Rügen, erschlagen (Heyden 1956, 52). Krintze war seit 1537 in Gingst der erste evangelische Pfarrer gewesen.

Hier war aber der Mörder der Adlige Sambur Preetz aus Silenz und die Tatwaffe eine zinnerne Kanne. Der Mörder wurde landflüchtig, und der Flecken Gingst verlor die Freiheit, Jahrmärkte abzuhalten. Später wurde hier ein „steinernes Kreuz, ein sogenanntes Mordkreuz, errichtet“ (Wiedemann 1934, 75). Vor 1727 wurde das Steinkreuz durch einen Pferdewagen umgeworfen, zerbrach und ist inzwischen verschollen. Ein vor der Kirche liegender Stein erinnert nur an die Mordtat und die Mordstelle.

Carl Gustav von Platen berichtete über Thomas II. von Platen, der 1317 auf Stralsunder Gebiet erschlagen wurde und dessen Mörder nach Dänemark flüchteten (v. Platen 1938, 51).

Mordkreuze, Mordwangen und Sühnesteine in Pommern

Bereits 1897 beabsichtigte die „Kommission zur Erhaltung und Erforschung der Denkmäler in der Provinz Pommern“, als Einzeldenkmäler „die Denksteine und Kreuze von Schaprode, Gustow auf Rügen, Berthke, Kreis Franzburg, Reinberg, Kreis Grimmen, Sassen, Kreis Greifswald, Kruckow, Kreis Demmin, Grüttow, Kreis Anklam, Pasewalk, Kreis Ueckermünde, Sommersdorf, Kreis Randow, Kremzow, Kreis Pyritz, Stargard, Kreis Saatzig, Wischow bei Treptow a. Rega, Kammin in Pommern und Rützow, Kreis Kolberg-Körlin“ „unter obrigkeitlichen Schutz zu stellen“ (Baltische Studien N. F. 1, 1897, 315).

1912 hatte sich der Stettiner Kunsthistoriker Dr. Lemcke „über Mordkreuze und Mordwangen in Pommern“ geäußert (Lemcke 1912, 174 f.).

Lemcke wies auf die Strafjustiz des Mittelalters hin, die oft geringe Vergehen mit dem Tode bestrafte. Mord und Totschlag konnten aber auch durch ein Wergeld – um nicht die altherkömmliche Blutrache fortzusetzen – gesühnt werden. Man zahlte dann den Verwandten des Toten eine Entschädigung. Dazu traten unter Einfluss der Kirche noch Aufwendungen für das Seelenheil des Erschlagenen. Das waren zunächst eigentliche Seelenmessen wie aber „auch die Aufrichtung eines steinernen Kreuzes an der Mordstätte, das die Vorübergehenden zu Fürbitten auffordern sollte“ (Lemcke 1912, 174).

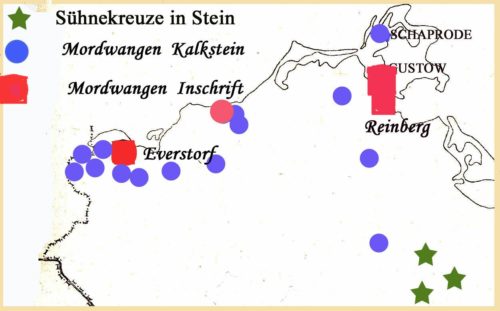

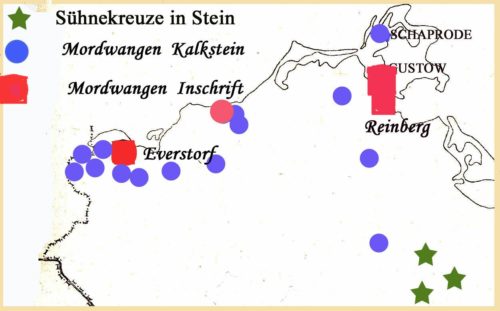

Abb. 6. Verbreitung der Mordwangen und ähnlicher Grabsteine (nach Ende 1973, Abb. 9)

Nach Lemcke wurden diese Denkmale stets aus schwedischem Kalkstein gefertigt und haben teils die Form eines Kreuzes und teils einer Wange. Die einem Brett ähnelnden Steinwangen wurden auch „Docken“, d. h. Puppen, genannt. Sie haben meist am oberen Ende eine Einschnürung, durch die ein kreisförmiger Kopf abgesetzt wurde. In den pommerschen Urkunden wurden seit 1290 derartige Sühnesteine erwähnt – es haben sich aus dieser Zeit aber keine erhalten. In Pommern sind die ältesten ohne Merkzeichen oder Inschriften. Man brachte später das Wappen an, wenn der Erschlagene von Adel war, sonst wurde die Hausmarke eingearbeitet. Lemcke erwähnte das Stargarder Kreuz mit Nennung des Mörders sowie den in der Kirche von Nossendorf bei Grimmen aufbewahrten Sühnestein des Plebanus Gerhard, der in der Kirche getötet wurde. Die meisten Steine hatten schon vor 100 Jahren stark gelitten, so dass Lemcke zum Denkmalschutz aufrief: „Es ist dringend zu wünschen, daß diese Denkmäler unter öffentlichen Schutz gestellt und vor jeder weiteren Schädigung gesichert werden“ (Lemcke 1912, 175). Dabei bezog er auch den Sühnestein von Gustow mit ein.

Eine weitere Mordwange befindet sich bei Berthke unweit von Franzburg (v. Haselberg 1881, 17 f.). Die Platte ist 2,23 m über dem Acker hoch, 0,60 m breit und 0,2 m dick. Sie schließt oben mit einem Dreiviertel-Kreis ab: „auf der nördlichen Seite ist durch eingeritzte Linien die Gestalt eines betenden Geistlichen dargestellt; oben links neben der Brust ein Spruchband, unter den Füssen eine jetzt nicht mehr lesbare Inschrift; erkennbar ist noch eine Tasche rechts neben der Gestalt und ein Flachbogen mit Ornament oberhalb des Kopfes. Auf der südlichen Seite des Steines findet sich eine ähnliche Gestalt. Die Inschrift … lautet: „anno d(omi)ni m ccc xiii feria secunda p(ost) trinitatis interfectus innocens frater dominus reimarus ora p(ro) eo ach leve here bidde … dinen leven bolecken kinde“ (v. Haselberg 1881, 17 f.). v. Haselberg ist der Meinung, dass die Datierung nicht stimme, da die Minuskelschrift auf spätere Zeit deutet.

Ein „Mordstein“ befindet sich bei Sommersdorf – unweit Kasekow im Randowgebiet (Lemcke 1901, 133 f.). Es ist eine 1,9 m hohe und 0,67 m breite „Wange aus Schwedenstein, gothländischem Kalkstein“. Im oberen Drittel bilden vier viertelkreisförmige Durchbrechungen ein griechisches Kreuz. Dazu die Umrisse des Kruzifix und das Wappen der Familie Ramin. In gotischen Minuskeln die Inschrift darunter: „Im Jahre 1423 wurde Hinrik von Ramin von den Bauern in Wartin erschlagen“ (lat.).

Auf dem Kirchhof von Reinberg südlich Stralsunds befindet sich eine Kalksteinplatte von 2 m Höhe und 0,59 m Breite mit einer knienden Gestalt, die ihre Hände faltet sowie der Darstellung des Christus am Kreuz, dazu gehören die Worte „domine misere mei“ (von Haselberg 1881, 238). Der Sage nach sollte der Stein zur Erinnerung an die Hinrichtung des fürstlichen Rates und Landvogts Raven von Barnekow, der 1452 in Stralsund zum Tode verurteilt wurde, stehen. Diese Tat soll nach nicht verbürgter Überlieferung ein „Heyno van der Beken“ getan haben (von Haselberg 1881, 238). Haselberg erwähnt ferner die Aufstellung einer steinernen Mordwange durch den Matthias Lippe, der in Greifswald einen Hermann Goise tötete (Zeitschrift „Sundine“ 1833, 95; Haselberg 1881, 238).

Sinn und Zweck der Steinkreuze und Mordwangen in Mecklenburg-Vorpommern

Der Kunsthistoriker Horst Ende hatte 1973 diese mecklenburgisch-vorpommerschen Denk- und Sühnesteine zusammenfassend untersucht (Ende 1973, 56 ff.). Danach entstanden sie zwischen der Mitte des 14. und dem frühen 16. Jahrhundert – Gustow ist darin das jüngste Steindenkmal. Sie sollten die in dieser Zeit noch häufige Blutrache eindämmen. Mit dem Anfang des 16. Jahrhunderts setzte die „Halsgerichtsordnung“ mit entsprechenden amtlichen Strafen ein. In der Darstellung des aus Kalkstein gefertigten Steinkreuzes mit dem Verstorbenen, einer Gebetsformel (Misere mei deus), der Darstellung des Kruzifixes ist eine große Einheitlichkeit festzustellen. Die Inschriften verwenden die gotische Minuskel und bedienen sich bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts der lateinischen Sprache, später auch des Niederdeutschen, wie auch in Gustow. Man sollte für das Seelenheil des Toten beten, da dieser keine Möglichkeit besaß, sich auf seinen Tod vorzubereiten.

Nach Horst Ende (1973, 57 f.) ist es unklar, wer die Veranlassung zur Aufstellung des Steines gab. So ist es durchaus fraglich, ob die Steine wirklich „Sühnesteine“ sind. Allerdings ist nicht nur für Gustow, sondern auch für derartige Steine in weiteren Orten sicher, dass die Steine für eine Person gesetzt wurde, die eines gewaltsamen Todes starb. Die heute erhaltenen Steindenkmale sind sicher der kärgliche Rest einer ursprünglichen Fülle von Sühnsteinen. Dazu kommt noch die Form des Steinkreuzes, die im Kreis Demmin und in der Uckermark zu finden ist (Hinrichs 1969, 15 ff.). Derartige Sühnekreuze sind zwischen 1 und 2 m hoch und stammen aus Ellingen (Kalkstein), Kruckow und Prenzlau. Die Risse des Kreuzsteines aus Ellingen wurden 1969 durch einen Polyester-Harzverguß geschützt (Rosteck 1969, 14 f.).

Etwas zur Mordwaffe

Die Mordwaffe in Gustow – so die Darstellung auf der Kalksteinplatte – wird also ein zweischneidiges Schwert gewesen sein. Das Schwert war in jenen Jahrhunderten – durchaus mit dem Dolch – allerdings nur Bestandteil der Adelsrüstung und nicht die der Bauernschaft: „Der Nierendolch ist im Mittelalter und der frühen Neuzeit die wichtigste Wehr, besonders bei den niedrigen Ständen. Beim Adel und bei den Patriziern ist er wohl hauptsächlich eine Zweitwaffe, wobei das Schwert selbstverständlich nicht zur alltäglichen Ausrüstung gehört“ (Schoknecht 1992, 202).

Das Waffentragen innerhalb der Städte war nicht gestattet (Schoknecht 1980, 214). Die Mordwange von Steinhagen zeigt jedoch ein Mönchsbild, mit einem Dolch in der Brust (Heyden 1957 I, 175).

Abb. 7. Stralsund. Verzierte Nierendolche aus den Grabungen im Stadtgebiet Stralsunds

Dazu hatte bereits der Historiker H. A. Knorr (1971, 131) für das 14. Jahrhundert ausgeführt: „Der repräsentierende Standesherr als Richter, Lehnsherr, die Ritter in Rüstung führen im Sachsenspiegel keine Dolche, sondern das Schwert als Symbol der herrschenden Klasse. Aber Vasallen, Knappen, Kriegsknechte, bewaffnete Diener, Schergen, Zollwächter werden mit dem Dolch dargestellt, also ein Personenkreis im Herrendienst. Dazu kommen einige Male Bürger und Bauern mit dem gleichen Dolch an der Tracht vor. Der Bereich des Dolchträgers umfasst also weitgehend nicht feudale Schichten“.

Sollte in Gustow die Mordtat durch Bauern vollführt worden sein, dann kämen nur Dolche in Betracht, oder die gesamte Geschichte mit betrunkenen Bauern als Täter wäre falsch überliefert.

Diese Mittelalterdolche, die nach der Griffgestaltung als „Nierendolche“ bezeichnet werden, wurden inzwischen durch den Prähistoriker Ulrich Schoknecht eingehend dargestellt und hauptsächlich dem 13. bis 15. Jahrhundert zugewiesen (Schoknecht 1980, 209 ff.; 1983, 223 ff.; 1992, 197 ff.). Wie sah ein derartiger Dolch aus? Auf der Dobbertiner Grabplatte des Heinrich Gloewe erkennt man den langen zweischneidigen Dolch mit der typischen Nierenform des hölzernen Griffabschlusses (Schoknecht 1992, 200, Abb. 3a). Ein Beispiel aus dem mecklenburgischen Wolfshagen bei Strasburg – ähnliche stammen aus den Altstadtgrabungen in Stralsund – zeigt uns, dass der Dolch in der Regel einschneidig war und zu den großen Messern („Stekemesser“ – Stichmesser; lat. cultellus fixoralis bzw. acutus) gehörte (Schoknecht 1992, 198, Abb. 1d).

Literatur:

Ende, H. 1973: Denk- und Sühnesteine in Mecklenburg. In: Informationen des Bezirksfachausschusses für Ur- und Frühgeschichte Schwerin 13, 56-67.

Haas, A. 1938: Oestlich der Halbinsel Drigge (2. Teil). Die Dorfgemeinde Gustow im Wandel der Geschichte. In: Sippe und Heimat Nr. 22.

Haselberg 1897: Baudenkmäler des Regierungsbezirkes Stralsund. Band 4: Kreis Rügen.

Heyden, H. 1956: Die Evangelischen Geistlichen des ehemaligen Regierungsbezirkes Stralsund. – Insel Rügen. Greifswald.

Heyden, H. 1957: Kirchengeschichte Pommerns. I. Band. Von den Anfängen des Christentums bis zur Reformationszeit. Köln-Braunsfeld.

Hinrichs, A. 1969: Die Flurkreuze des Kreises Prenzlau. In: Mitteilungen des Bezirksfachausschusses für Ur- und Frühgeschichte Neubrandenburg 16, 15-19.

Kantzow, Thomas (Nachdruck 1898): Chronik vom Pommern in hochdeutscher Mundart. Hrsg. von Georg Gaebel. Stettin.

Knorr, H. A. 1971: Messer und Dolch. Eine Untersuchung zur mittelalterlichen Waffenkunde in gesellschaftskritischer Sicht. In: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte 6, 121 – 145.

Lemcke, H. 1912: Mordkreuze und Mordwangen in Pommern. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde 11, 174-175.

Neuber, D. 1981: Zu einigen Problemen des Steinkreuzsetzens. In: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 22, 225-227.

Ohle, W. und Baier, G. 1963: Die Kunstdenkmale des Kreises Rügen. Schwerin.

Rosteck, H. 1969, 14 f.: Pflegearbeiten am Steinkreuz in Kruckow, Krs. Demmin. In: Mitteilungen des Bezirksfachausschusses für Ur- und Frühgeschichte Neubrandenburg 16, 14-15.

Saal, W. 1971: Das Steinkreuz von Axien, Kr. Jessen. In: Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 6, 147-149.

Schoknecht, U. 1980: Mecklenburgische Nierendolche und andere mittelalterliche Funde. In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 1979 (1980), 209-231.

Schoknecht, U. 1983: Nierendolche in Mecklenburg (Teil II). In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 1982 (1983), 223-246.

Schoknecht, U. 1992: Nierendolche in Mecklenburg-Vorpommern (Teil III). In: Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern 1991 (1992), 197-210.

Wackenroder, E. H. 1730: Altes und Neues Rügen. Stralsund. Das ist: Kurtzgefaßte und umständliche Nachricht, von demjenigen, was sowol in Civilibus, als vornemlich in Ecclesiasticis mit dem Fürstenthum Rügen, von Anfang an, biß auf gegenwärtige Zeit sich zugetragen; nebst Richtigem Verzeichniß der IV. Praeposituren/mit denen einverleibten Pastoraten dieser Insel/auch umständl. Lebens-Beschreibung der Personen so Zeit der Reformation B. Lutheri im Lehr-Amt daselbst gestanden. Jetzo mit eiem Supplement von 2. Capitteln/von dem Pastorat zu Trent vermehret. Verlag Jacob Löffler.

Wiedemann, E. 1934: Kirchengeschichte der Insel Rügen. Stettin.