Eine recht genaue Beschreibung der Landwirtschaft auf Jasmund ist der schwedischen Land- und Steuervermessung durch den Vermesser Peter Wierling des Jahres 1695 zu verdanken. Rügen gehörte seit 1648 zum schwedischen Königreich, und das schwedische Königreich wollte eine effektive Steuerpolitik nach den Grauen des 30jährigen Krieges (1618-1648) erreichen.

Abb. 1. Blieschow bei Sagard. Alter Landweg nach Prora. Aufnahme: A. Leube, Mai 2006.

Schwedische Landvermesser – wie Peter Wierling – reisten auf Rügen im Jahre 1695 mit zwei Gehilfen von Ort zu Ort. Neben den genauen Einmessungen erfragten sie die Eigentums- und Besitzverhältnisse, die Abgabe- und Dienstverhältnisse, die Aussaaten und Erträge der Äcker, Wiesen, Weiden und Holzungen. Sie erstellten daraus für jeden Ort eine eigene „Matrikel“ (lat. matricula – Liste, Verzeichnis). Daher erfolgte die Bezeichnung „Matrikelvermessung“.

Ackermaße, Betriebsgrößen und Eigentumsunterschied

Eine detaillierte Betrachtung der folgenden drei Jahrhunderte zwischen 1695 und heute würde zeigen, wie zunehmend die Waldungen (u. a. der Stubnitz) eingeengt und abgeholzt wurden und auch die zunächst nicht beackerten Kuppen und Niederungen erschlossen wurden. Am Beispiel des Ortes Rusewase konnte der Schwede Peter Wierling durch den hier lebenden Landsmann Oluff Bengtson auch die schlichten Lebensverhältnisse der in der Regel leibeigenen Kleinbauern, Pächter und Kossaten und den inhumanen Umgang des Gutsherrn von Dubnitz mit seinen Untergebenen darstellen.

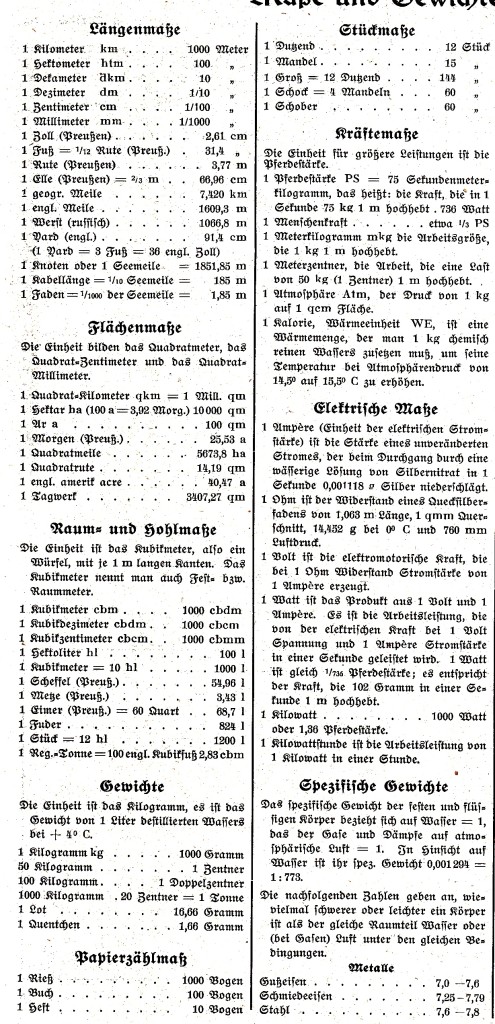

Die Vermessung Wierlings diente also einer präzisen Steuererhebung. 1695 wurden z. B. in Promoisel auf einem (pommerschen) Morgen 2 Scheffel Roggen, 2½ Scheffel Gerste, 3½ oder vier Scheffel Hafer eingesät. Man düngte den Acker nur jedes viertes Jahr. Auch in Sehlitz wurden die gleichen Aussaatmengen gebraucht (Kalähne 1952, S. 58). Heute sät man etwa 150 kg Getreide pro Hektar, d. h. pro (Magdeburger) Morgen 37,5 kg. Da ein pommerscher Morgen aber 0,6550 qm Fläche besaß und der Scheffel etwa 25 kg entsprach, wurde damals wesentlich weniger ausgesät und auch weniger geerntet.

Abb. 2. Dubnitz. Eingangsportal eines ehemaligen Bauernhofes. Aufnahme: A. Leube Juni 2010.

Die Landbevölkerung war bereits 1695 deutlich sozial gegliedert. Nur wenige Landwirte besaßen 30 pommersche Morgen, die eine „Landhufe“ ausmachten und das Charakteristikum eines „Vollbauern“ bildeten. Daneben gab es die „Hakenhufe“ mit 15 Morgen Größe (Grümbke 1819 II, S. 97). Ein „Vollbauer“ besaß etwa 28 bis 32 Morgen, ein „Halbbauer“ bewirtschaftete kleinere Flächen. Der Kossat bearbeitete sogar nur wenige Morgen. Der Häusler hatte nur Gartenland. In den damaligen Dörfern gab es meist nur noch ein bis zwei Bauern.

Viele der einstigen Orte sind „wüst“ gegangen, so auch die Siedlung Dameritz bei Polkvitz, die erst kürzlich von Frau Heide Großnick, Glowe, wieder entdeckt wurde. Es war 1695 eine recht extensive Landwirtschaft, die noch an den Folgen des 30jährigen Krieges zu leiden hatte. Viele Hofstellen waren nicht wieder aufgebaut. Man konnte nur sparsam aussäen, düngte kaum, besaß größere Brachen zur Regenerierung des Ackerbodens und verfügte über zu wenige Grünflächen zur Heugewinnung. So nutzte man die Waldungen der Stubnitz im beachtlichen Maße zur Waldweide und Eichelmast. Der häufige Anbau von Erbsen und die Erwähnung von „Kohlgärten“ belegen eine einfache Ernährung. Das bestätigt auch den geringen Anbau von Weizen.

Offenbar hielt man nur wenig Kleinvieh, wie die Matrikel-Angaben aus Rusewase andeuten. Der regelmäßige Leinanbau, der 100 Jahre später bei Grümbke in seiner Beschreibung der Landwirtschaft fast fehlt, diente dem eigenen Bedarf, dem Verkauf und galt auch als Abgabe (z. B. an die Herrschaft Spieker). Der Anbau von Buchweizen wurde bei Peter Wierling nicht erwähnt, wie er auch auf die Aussaat von Klee, Wicken und weiteren Zwischenfrüchten nicht einging.

Anbau und Eigentumsverhältnisse im Jahre 1695 um Sagard

Hier seien einige Dörfer und Gutshöfe im Umfeld Sagards vorgestellt, die der Schwede Peter Wierling 1694 bis 1695 aufsuchte. Zu vielen Angaben war er auf die Auskünfte der nicht immer hilfsbereiten Jasmunder angewiesen. Die schwedischen Texte wurden 1952 durch die Historikerin Frau Dr. Kalähne ins Deutsche übertragen.

Abb. 3. Getreidefeld mit Hocken bei Bergen. Aufnahme: A. Leube Sommer 1960.

In den Dörfern Promoisel, Sehlitz, Drosevitz, Groß und Klein Volkssitz gab es noch selbständige Bauernwirtschaften – meist war es nur noch ein Bauernhof. Sie bauten relativ häufig Roggen, Gerste, Hafer und Erbsen an. Lediglich der Weizenanbau differierte. Vermutlich hatte der Bauer von Klein Volksitz sein Weizenmehl nach Sagard verkauft. Alle bauten gern und viel Erbsen an.

Die Erbsen waren ein pommersches Lieblingsgericht (Fritz Reuter, Läuschen un Riemels):

„De pommersch Bur, dei is tau kenn‘

wenn hei’t Gewehr fött bi dat Enn‘,

wenn hei den Kolben fluschen lett

un wenn hei dicke Arwten frett“

|

Stand

|

Weizen |

Roggen |

Gerste |

Hafer |

Erbsen |

Lein |

|

Bauer/Promoisel

|

3 |

15 |

18 |

12 |

6 |

½

|

|

Bauer/Falkenberg

|

3 |

12 |

12 |

10 |

5 |

½ |

| Bauer/Poissow |

3 |

30 |

30 |

20 |

12 |

1

|

|

Bauer/Gr. Volksitz

|

4 |

14 |

18 |

24 |

8 |

½ |

|

Bauer/Pluckow

|

5 |

7 |

15 |

10 |

6 |

½ |

|

Bauer/Kl. Volksitz

|

10 |

8 |

18 |

24 |

8 |

½

|

| Bauer/Sehlitz |

|

12 |

14 |

14 |

6 |

½

|

| Bauer/Drosevitz |

|

20 |

12 |

12 |

1 |

1

|

|

Kossat/Promoisel

|

|

|

3 |

3-4 |

|

|

|

Kossat/Rusewase

|

|

4 |

4 |

3 |

1 ½ |

½ – 1/6 |

|

Kossat/Quatzendorf

|

|

2 |

2 ½ |

4 |

|

|

| Kossat/Klementelvitz |

|

24 |

24 |

30 |

3 |

1/2

|

Tab. 1. Aussaatmenge der Bauern und Kossaten 1695 nach Scheffeln: ausgewählte Beispiele (nach Kalähne 1952, S. 28 ff.).

Die bebaute Ackerfläche wurde von Peter Wierling nach den Bodenwerten gegliedert, kartiert und danach besteuert. Der schlechtere Acker (schwed. öder, also „trist“) wurde besonders beachtet. Auch die oft sehr geringe Heuernte zur Viehversorgung über Winter fand gezieltes Interesse. Es gab sogar Vorschläge des Schweden, wie man die Heuernte erhöhen könnte. 1695 gab es noch eine beachtliche Wald- und Viehweide. In Rusewase, Sehlitz, Falkenberg und Wesselin erreichte sie Höhen von mehr als 50 Morgen (Tab. 2). Die Hofstelle Beustrin war 1695 noch „wüst“, d. h. nicht bewohnt.

| Ort |

Acker |

Öder Acker |

Wiese |

Heu-fuhren |

Wald- und Viehweide. |

Hofstelle |

Gesamt |

| Sehlitz |

104:216 |

3 |

16:295 |

20 |

73:80 |

3:9 |

306(200 ha) |

| Mönkendorf |

96:187 |

12 |

1:228 |

2 |

22:75 |

1:80 |

132(86 ha) |

| Klementelvitz |

79:00 |

1:150 |

2:190 |

4 |

29 |

0, 276 |

111(73 ha) |

| Poissow |

62:235 |

8:285 |

1 |

2 |

116 |

0, 80 |

187 (123 ha) |

| Groß Volksitz |

61:196 |

|

7:170 |

10 |

25 |

11 |

104(68 ha) |

| Quatzendorf |

55:188 |

|

0, 262 |

1 |

17 |

0, 160 |

73(48 ha) |

| Drosevitz |

48:226 |

|

5 |

3 |

46:112 |

|

99(65 ha) |

| Falkenberg |

31:150 |

|

4:80 |

8 |

55:220 |

0, 80 |

90(59 ha) |

| Pluckow |

30:156 |

|

2:154 |

3 |

10 |

1:75 |

43(28 ha) |

| Wesselin |

27:150 |

|

1:150 |

1 |

58 |

|

86(56 ha) |

| Beustrin |

18:114 |

2 |

8:70 |

12 |

35:150 |

Wüst |

63(41 ha) |

| Rusewase |

12:232 |

12:80 |

9:225 |

8 |

88 |

2:40 |

123(81 ha) |

Tab. 2. Sagard und Umgebung. Ausgewählte Acker- und Hofflächen des Jahres 1695 in pommerschen Morgen und Quadratruten gemessen (nach Kalähne 1952, S. 33 ff.).

Promoisel im Jahre 1695

Der Acker der von abhängigen Bauern und Kossaten bewirtschafteten Domäne Promoisel wurde in 5 Schlägen bewirtschaftet. Der Acker bestand aus Lehmboden mit Humusgehalt, so dass er auch in mittelmäßigen Jahren ziemlich gute Winter- und Sommersaat trug (nach Kalähne 1952, S. 27, Folie 257). Außerdem betrieb man zur Landwirtschaft noch eine Imkerei.

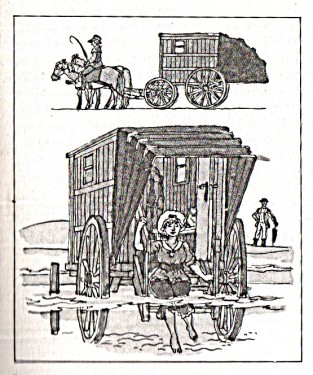

In Promoisel waren einige Flächen hügelig und konnten 1695 nicht gut bestellt werden, so dass sie als Viehweideland genutzt wurden: „Dieses Weideland ist an verschiedenen Stellen mit kleinen Büschen bewachsen, so dass die Erbpächter davon notdürftig Zaunsträucher und Backofenholz haben, aber zum Brennen nehmen sie aus der Stubbenitz, welche von hier nicht weit entfernt ist. Die Hofstellen sind mit kleinen Kohlgärtchen (ausgestattet), aus welchen sie Kohl für den eigenen Bedarf bekommen“ (übersetzt nach Kalähne 1952, S. 27 f., Folie 257). Von den Wiesen konnten in Promoisel jährlich 18 Fuhren Heu geerntet werden. Die Fuhren wurden von einem Vierergespann mit Pferden gezogen.

Sehlitz/Seeltze im Jahre 1695

Der Boden von Sehlitz wurde als „ziemlich guter lehmig-humoser Boden, welcher gutes Winter- und Sommergetreide trägt“, beschrieben (Kalähne 1952, S. 55). Das waren etwa 46 (pommersche) Morgen. Dazu kam in Sehlitz ein „Lehmboden, welcher aus Hügeln und Tälern besteht“. Da er aber auch mit Sand vermischt ist, trägt er nur bei „nicht so großer Hitze ziemlich gut Getreide von allerhand Art“. Das waren dann 54 Morgen (vgl. Tab. 2). Als Lehmboden wurde das Flurstück „Lesenick“ am Kossen-Haus (Kossäten-Haus) bezeichnet – das waren etwa 4 Morgen. Hier lagen auch drei Wiesen mit nur einem Morgen sowie weitere acht Wiesen am Ackerfeld mit 15 Morgen (Tab. 2; Kalähne 1952, 55). In Sehlitz wurde wie in Promoisel der Acker jährlich bestellt, allerdings wurden „8 oder höchstens 9 Morgen jährlich als Brache liegen gelassen, aber wenn das Dorf bewohnt ist wie ehemals, so können hier nicht so viele Morgen brach liegen, sondern müssen zumeist besät werden“ (Peter Wierling nach Kalähne 1952, S. 55).

Abb. 4. Goldberg. Neu angelegter Kreidebruch. Aufnahme: FR. Biederstädt, Sassnitz.

Sommer 2015.

In Sehlitz erntete man jährlich 12 „gute Fuhren Heu“ und der Vermesser ergänzte: „Wenn diese Wiesen in Acht genommen werden, so können wohl von ihnen 20 Fuhren eingebracht werden“ (Kalähne 1952, S. 55). Daher besteuerte er auch 20 Heufuhren und nicht die bisherigen 12 Fuhren (Tab. 2).

Dazu kam in Sehlitz ein recht großes Viehweideland „ringsherum und im Ackerfeld, meist mit kleinem Gebüsch bewachsen“ – im Umfang von 73 Morgen. Dazu wurde noch vermerkt: „Viehweide ist so ziemlich bei diesem Dorf, und wenn sie etwas abgeweidet worden ist, so können sie ihr Vieh in den Stubbenitz-Kronwald zur Weide treiben, welcher nicht weit von hier gelegen ist. Wald ist bei Seeltze nicht nur für der Bauern eigenen Bedarf, sondern sie können auch jährlich etwas Frischholz oder Trockenholz samt Zaunsträuchern verkaufen“ (Kalähne1952, S. 55 f.). Die Dorfstelle von Sehlitz war mit 3 Morgen recht groß.

Rusewase/Russewase im Jahre 1695

In Rusewase wurden 12 Morgen guten und die gleiche Größe „tristen“ Ackers bestellt und jährlich besät: „Jeder Kossat pflegt 5 Morgen zu haben, um zu bebauen, und es besteht der Acker aus lehmvermischtem Sand, der jetzt sehr mager ist und schlechtes Getreide trägt, aber wenn er richtig bebaut und gedüngt wird, so könnte er schließlich mittelmäßig gut Winter- und Sommersaat tragen. Der ganze Umfang mit Olufs Acker beträgt 12 Morgen“ (nach Kalähne 1952, S. 31 f.). Peter Wierling meinte mit „Oluf“ den Schweden Oluf Bengtson, der ihm sehr behilflich war.

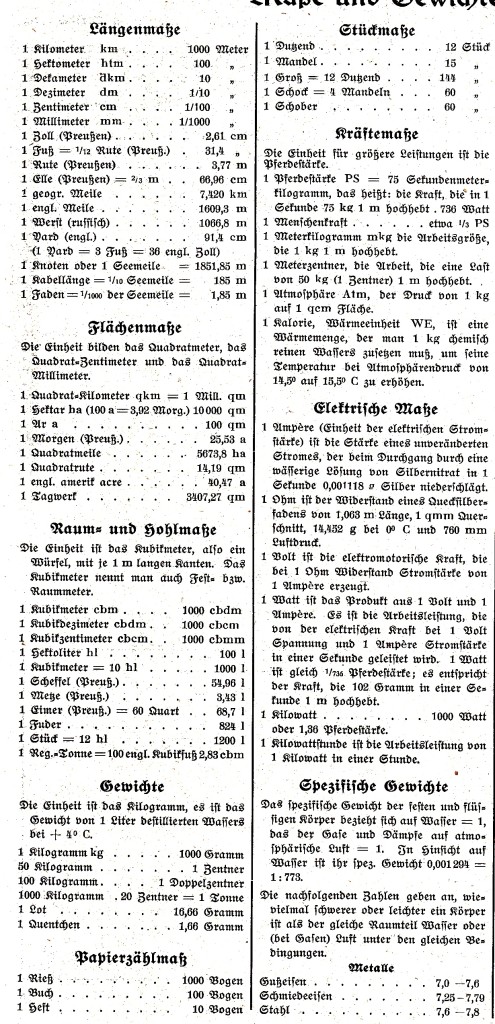

Abb. 5. Maße und Gewichte (nach dem Rügenschen Heimatkalender 1938, S. 32).

Zu dieser Zeit waren noch nicht alle Berge und Anhöhen Jasmunds zu Ackerflächen umgewandelt worden. So hieß es bei Wierling: „Bei Russewase ist gutes Viehweideland mit Wald bewachsen; und es kann hier genug Vieh über Sommer gegen Geld in Weide genommen werden, denn Russewase hat nicht nur selbst Weideland sondern hat auch den danebengelegenen Kronwald Stubbenitz, worin gute Viehweide ist und das Vieh dort allzeit eingetrieben werden kann“ (nach Kalähne 1952, S. 33).

Der Landvermesser empfahl aber, diese „zu Acker umzupflügen“, denn „wenn sie recht bearbeitet werden“, würden sie Getreide tragen (Kalähne 1952, S. 32). Das galt dann auch für fünf kleine Wiesen, „welche sumpfig und naß von geringem Graswuchs sind“. Sie waren neun Morgen groß. Sie brachten jährlich 4 Fuhren Heu ein – „aber wenn die Wiesen in Acht genommen werden, so kann wohl beim ganzen Dorf in allem 8 wohlbehaltene Fuhren bekommen“ (Kalähne 1952, S. 32). Auch hier besteuerte Wierling die gewünschte Heu-Menge mit acht Fuhren.

Die Ernteerträge waren stets in Rusewase zu gering, so „daß die Einwohner bei diesem Ackerbau nicht ihre jährliche Nahrung haben könnten, sondern sie müssen durch den Wald etwas verdienen, auch durch ihr Vieh, welches sie mit anderem Vieh über Sommer in Weide nehmen“ (Kalähne 1952, 33 f.).

Der Viehbestand 1695 auf Jasmund

Im Jahre 1695 wurde auf Jasmund noch ein geringer Tierbestand gehalten. Ob diese Angaben den Realitäten entsprachen oder bewusst niedrig angegeben wurden, muss offen bleiben.

|

Stand

|

Pferde |

Milchkühe |

Jungrinder |

Schafe |

Ochsen |

Schweine |

Hühner |

Gänse |

|

Bauern/Promoisel

|

8 |

4 – 5 |

3 |

4 – 5 |

|

|

|

|

| Kossat/Promoisel |

2 – 3

|

2

|

|

|

|

|

|

|

| Kossat/Rusewase |

2

|

1 |

1 |

|

1 |

1 Sau;

4 Ferkel |

2

|

|

| Kossat/Rusewase |

|

2 |

|

|

|

1 Sau;

2 Ferkel |

|

2 |

| Oluf Bengtson/ Rusewase |

|

3 |

2 Bullen,

Kälber,

1 Färse |

|

|

2 Sauen,

2 Ferkel |

2 und

1 Hahn

|

|

|

Klementelvitz/

Pächter Wewetzer

|

8

|

10

|

? |

8-10

|

|

|

|

|

| Quatzendorf/Kossat |

2-4 |

|

|

|

|

|

|

|

Tab. 3. Viehbestand der Bauern und Kossaten im Jahre 1695 nach ausgewählten Beispielen (nach Kalähne 1952, S. 28 ff.).

Die Vielzahl der Pferde erklärt sich, dass „ihr Acker manches Jahr sehr schwer zu bearbeiten ist, da er zumeist Lehmboden ist“ (Kalähne 1952, S. 28). Die Schafe wurden im Sommer geweidet bzw. sie nehmen Schafe zur Weide und bekommen „Weidegeld“ bzw. einen Teil der Lämmer.

1909 vermerkte der „Rügensche Heimat-Kalender“ für diese harte landwirtschaftliche Arbeit:

„Jede Scholle muß man pflegen,

denn im Boden liegt der Segen,

der, geweckt durch Müh und Fleiß,

alles lebend gibt zu leben“.

Die Steuern, Abgaben und Leistungen im Jahre 1695

Die jährlichen Abgaben dieser Bauern und Kossaten waren 1695 beachtlich, wie das Beispiel Promoisel belegt:

- „Waldhafer“ als Abgabe für die freie Nutzung der Stubnitz gab das gesamte Dorf Promoisel in Höhe von 17 ¾ Scheffel.

- Jeder Bauer gab in Promoisel jährlich 2 Scheffel Bischofsroggen.

- Jeder Bauer gab vierteljährlich 28 Schillinge an Akzise, jeder Kossat 9 ½ Schillinge und ein Einlieger 7 Schillinge.

- „Reutergeld“ in Höhe von 30 Schillingen gab das gesamte Dorf.

- Regierungsdeputat in Höhe von 12 Schillingen musste jährlich gezahlt werden.

Die schwedische Steuervermessung nannte für den Kossaten Ties Lokewitz (aus Promoisel?) an Abgaben:

- Reutergeld pro Monat in Höhe von 4,9 Schillingen

- Gerichtsgeld zweimal im Jahr in Höhe von 3 Schillingen

- Abgabe für die Hufe 12 Schillinge im Jahr

- Kopfsteuer in Höhe von 18 Schillingen

- Akzise in Höhe von 40 Schillingen

- Dienstgeld in Höhe von 2 bis 3 Reichstalern

- Regierungsdeputat-Holz 2,6 Schillinge

- Viehsteuer in Höhe von 15 Schillingen

In Rusewase lebten zwei Kossaten, auf jeden kamen folgende Dienste: „Der Kossat diente 3 Tage in der Woche auf Dubbenitz (Dubnitz) mit einer Person zu Fuß, aber in der Ernte diente er alle Tage in der Woche mit einer Person zu Fuß, doch bekommt er Essen und Trinken auf dem Hofe, wenn er dort arbeitet“ (Kalähne 1952, S. 31).

Für Nipmerow heißt es: „Der Bauer dient 3 Tage in der Woche mit 4 Stück Pferden und 2 Personen, dazu einen Tag in der Woche mit einer Person zu Fuß. Kossaten sind 6 Stück hier im Dorf und jeder dient 3 Tage in der Woche mit einer Person zu Fuß. In der Ernte dienen sowohl der Bauer als auch die Kossaten alle Tage in der Woche mit den üblichen Leuten und Vieh, wie es nötig ist“ (Kalähne 1952, S. 83).

Für Groß Volksitz und Klein Volksitz wurde genannt: „Die anwesenden Einwohner sind untertänig und leisten jetzt auf dem Spiekerschen Ackerhof Polkewitz (Polkvitz) Dienst; jeder Bauer dient drei Tage in der Woche mit 4 Stück Pferden und 2 Personen, dazu einen Tag in der Woche mit einer Person zu Fuß; aber in der Ernte dient jeder Bauer alle Tage mit Leuten und Vieh, wie es auf dem Ackerhof notwendig ist“ (Kalähne 1952, S. 69).

Der Bauer hatte immerhin eine halbe Landhufe (also 15 pommersche Morgen) zu bebauen, der Kossat dagegen 7½ Morgen. Die Bauern auf Jasmund waren Erbpächter. Einige hießen:

- Georgen Kaal (später: Kahl)

- Petter Lockewitz (später: Lokenvitz und daraus Looks)

- Joicom Mugge (später Mücke)

- Claus Hafmann (später: Hofmann)

- Claus Pentz (später: ?)

- Paul Hagmeister (später: Hagemeister)

Das sind zugleich die ältesten Familiennamen auf Jasmund.

|

Person

|

Akzise |

Kopfsteuer |

Tribunal-

steuer |

Magazin-

Korn |

Wald-

Hafer |

Reuter-

Steuer |

Bischofs-

Roggen |

Hufen-

Steuer |

Drevis Möller/

Rusewase |

38 Schillinge

|

18 Schillinge |

3 Schillinge |

2 Scheffel |

4Scheffel |

72 Schillinge |

|

|

|

Oluf Bengtson/

Rusewase

|

28 Schillinge |

|

|

|

|

|

|

|

| Sehlitz/gesamt |

|

|

|

|

8 Scheffel |

|

3 ¾ Scheffel |

|

|

Drosevitz/

1 Bauer

|

84 Schillinge |

|

|

|

|

38 Schillinge |

|

X |

je

Groß Volksitz und

Klein Volksitz |

84

Schillinge

|

|

|

8 Scheffel |

|

468 |

1 ¼ |

|

Poissow/

1 Bauer |

56 Schillinge |

|

|

|

|

240 Schillinge |

1 ½ Scheffel |

|

| Falkenberg |

|

|

|

|

|

|

1 Scheffel |

|

|

Pluckow

|

|

|

|

|

|

|

1 Scheffel |

|

|

Klementelvitz/

Pächter

|

2 Reichstaler |

|

|

|

6 Scheffel |

|

6 Scheffel

|

|

Tab. 4. Jährliche Abgaben der Bevölkerung: ausgewählte Beispiele (nach Kalähne 1952, S. 34 ff.).

Auch in Rusewase wurden „Magazinkorn“ und „Waldhafer“ gemeinsam in Höhe von zwei bzw. vier Scheffeln gegeben. Dazu kamen noch weitere Abgaben, wie sie für Sehlitz und Klein Volksitz bzw. Groß Volksitz belegt sind: „An Spicker (Schloss Spyker) gibt jeder Bauer jährlich 4 Stück (Pacht-) Hühner und der Kossat 2 Stück. Jeder Bauer lässt jährlich für Spicker für 6 Mark Lein spinnen und der Kossat für 10 Mark Werg (Hede)“ (Kalähne 1952, S. 57). Auch aus Poissow, Falkenberg und Pluckow hat jeder Bauer jährlich vier Pachthühner an Spieker zu geben, dazu noch jährlich für 6 Mark Lein zu spinnen (Kalähne 1952, 82).

Ein Fazit – „de Knubbenbieters“

Die Matrikelvermessung des Jahres 1695 durch den schwedischen Landvermesser Peter Wierling gibt uns einen deutlichen Einblick in die Zeit vor mehr als 300 Jahren. Es folgte nun im 18. Jahrhundert eine weitere Besteuerung der Bevölkerung mit zahlreichen Angaben zur Sozialstruktur, zur Landwirtschaft und Kulturgeschichte Jasmunds.

Jasmund war lange Zeit eine vom Inselkern isolierte Landschaft. Nach dem Volkskundler und Historiker Alfred Haas (1860-1950) bildete sich auf Jasmund sogar ein eigentümlicher plattdeutscher Dialekt heraus, in dem „die Vokale vielfach dumpfer als die übrigen Rügianer ausgesprochen wurden“ (Haas 1920, S. 19). Auch erfolgte eine stärkere Verschleifung der Endsilben. So hieß es noch 1849: „dat Füür will nich baan“ (also „barnen“ für „brennen“), „de Wind weijt so houhl“ (hohl), „de Kreijen sitt’n up Poul“ (Pfahl) oder „dat wad (wird) doin“ (statt plattdeutsch „däujen“ für tauen).

Wie uns Haas berichtete wurden die Jasmunder früher als „Knubbenbieters“ bezeichnet (Haas 1920, S. 19). Das Wort bedeutet „Knotenbeißer“ und besagt, die Jasmunder sind Leute, die sich nicht erst lange Mühe geben, einen Knoten aufzulösen, „sondern ihn kurzweg durchbeißen, also Leute, die gerade darauf losgehen“ (Haas 1920, S. 19).

Vielleicht kann man das hier Dargestellte einmal vertiefen und eine geordnete und wahrhafte „Geschichte Jasmunds“ ausbauen.

rden am 1. 5. 1976 als Stammspieler verabschiedet. Wer wird sich daran noch erinnern?

rden am 1. 5. 1976 als Stammspieler verabschiedet. Wer wird sich daran noch erinnern? Abb. 8. Planerfüllung am 20. Mai 1977 (nach der Ostsee-Zeitung, die der SED-Kreisleitung unterstand).

Abb. 8. Planerfüllung am 20. Mai 1977 (nach der Ostsee-Zeitung, die der SED-Kreisleitung unterstand).

Abb. 3. Erfolg der touristischen Mehrkämpfer im Jahre 1976 (Ostsee-Zeitung v. 2. 12. 1976).

Abb. 3. Erfolg der touristischen Mehrkämpfer im Jahre 1976 (Ostsee-Zeitung v. 2. 12. 1976).

von ihm herausgegeben „Rügenschen Heimat-Kalender“ mit auf den Weg:

von ihm herausgegeben „Rügenschen Heimat-Kalender“ mit auf den Weg: