(1979, unveröffentlicht) Die neue (Nov. 1978) fünfteilige Fernsehserie „Scharnhorst“ macht uns seit der dritten Folge mit einer der bedeutendsten Persönlichkeiten jener Zeit, mit Ernst Moritz Arndt, bekannt. Arndt gehörte zu den Vertretern einer nationalbürgerlichen Bewegung. Jedoch neigten sie zu einer nationalistischen Übersteigerung und traten für den Erhalt einer konstitutionellen Monarchie ein.

Arndt wurde am 26. Dezember 1769 wenige Kilometer südlich des alten Städtchens Garz in Groß Schoritz als Sohn eines Gutspächters geboren. Eine gusseiserne Tafel mit der Reliefplatte Arndts und einem kurzen Text am ehemaligen Gutshaus kündet davon. Im Erdgeschoß befindet sich heute das Arndt-Zimmer, das erst kürzlich umgestaltet wurde.

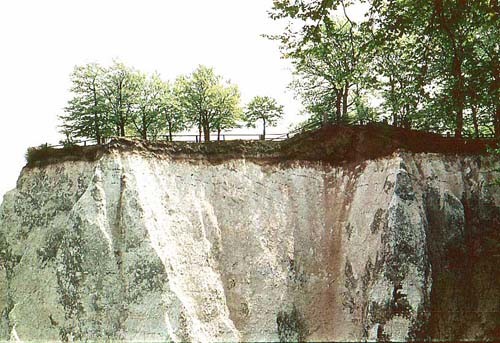

Groß Schoritz. Rückseite des Gutshauses. Im Vordergrund der Baumstubben der ehemaligen „Arndt-Esche“ 1991

In den „Erinnerungen aus dem äußeren Leben“ zeichnet E. M. Arndt ein eindrucksvolles Bild seiner Jugendzeit. Und charakterisiert dabei das gesellschaftliche Leben Rügens im 18. Jahrhundert. „Schoritz war dann recht hart an einer Meeresbucht gelegen, welche die Halbinsel Zudar von der größeren Insel abschneidet. …“ Jedoch zog der Vater wenige Jahre später als Gutspächter nach Dumsevitz. „Dumsevitz war ein hässlicher, zufällig entstandener Hof mit einem neuen, aber doch kleinlichen Hause; indessen doch hübsche Wiesen und Teiche umher, nebst zwei sehr reichen Obstgärten, und in den Feldern, Hügel, Büsche, Teiche, Hünengräber, …“

Ehemaliges Gutshaus Dumsevitz 2005. Das Gebäude wurde erst im 19. Jahrhundert erbaut.

1817 – nun bis zu seinem Tode in Bonn lebend – gedachtete der erst 48jährige Arndt der Kindheit in Groß Schoritz und Dumsevitz anlässlich eines letzten Rügen-Besuches in seinem Gedicht „Gruß der Heimat“:

So seh’ ich dich , mein Schoritz, wieder,

wo mir das Meer mit dunkelm Klang

die ahnungsvollen Wunderlieder

der Zukunft um die Wiege sang?

So kann ich wieder dich begrüßen,

mein Dumsevitz, du trauter Ort?

So traut, daß meine Tränen fließen,

und meine Lippe weiß kein Wort?

Zwischen 1780 und 1788 bewirtschaftete der Vater die Güter Breesen und Grabitz. „Wir waren gottlob! wieder ans Meer gekommen, fanden reichliche Obst- und Blumengärten und auch ein paar Wäldchen, die Lau bei Grabitz, den Tannenwald bei Breesen und den größeren, noch näheren Tannenwald an dem Kloster St. Jürgen vor Rambin.“

Arndt wurde durch die strenge Erziehung und der einfachen Herkunft des Vaters als eines geborenen Leibeigenen – der Fürst von Putbus gab ihm die Freiheit – mit dem Leben der Landbevölkerung eng vertraut gemacht. Er lernte ihre Nöte, ihre einfache Gastfreundschaft und ihre Abhängigkeit von der Gutsherrschaft kennen. Es verwundert daher nicht, dass sein erstes größeres Werk sich mit der „Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen“ beschäftigte (1803). Das war ein Bahn brechendes politisches Buch, das die angeblichen „guten patriarchalischen“ Verhältnisse zwischen Landbevölkerung und Gutsherrschaft demaskierte und als unmenschliche, brutale Ausbeutung darstellte. Besonders zwischen 1760 und 1790 wurde „der Bauernstand nicht nur allenthalben mit ungemessener Dienstbarkeit belastet, sondern durch Verwandlung der Dörfer in große Pacht- und Rittergüter endlich zerstört“.

Breesen bei Rambin 2010. Blick auf das ehemalige Gutshaus, das erst im 19. Jahrhundert errichtet wurde.

Arndt sah sich bald einer Klage durch den Landadel ausgesetzt. Die schwedische Regierung, Rügen gehörte bis 1815 zu Schweden, stimmte jedoch seinem Werk zu und hob 1806 die Leibeigenschaft auf.

Arndt zwischen 1806 und 1812

1806 verfasste er den ersten Band „Geist der Zeit“, in dem er sich vom schwedischen Staatsuntertan zum deutschen Patrioten bekannte und zum Kampf gegen die napoleonische Fremdherrschaft aufrief. Im gleichen Jahr duellierte er sich mit einem schwedischen Offizier, der die Deutschen beleidigt hatte, unweit Stralsund und wurde schwer verwundet.

In Greifswald ließ sich Arndt nach seiner Habilitation an der dortigen Universität im Jahre 1800 als Dozent nieder und heiratete im gleichen Jahr auch. Diese äußerst kleine Universität hatte in jener Zeit nur 60 Studenten. Arndt begann mit Vorlesungen und Seminare zur Geschichte Italiens und Griechenlands, die zunächst keine Teilnehmer fanden. Erst mit thematischen Erweiterungen, die die Geschichte der germanischen Stämme, ja sogar der Vorgeschichte, die Geschichte der jetzigen Staaten mit „der Kraft der Wissenschaft und Erfindungen aller Zeiten“, gelang es ihm, das Interesse „weniger Zuhörer zu fesseln“ – so hatte es 1908 der Germanist Heinrich Meisner geschildert. .

Greifswald 2013. Arndts Wohnhaus in der Greifswalder Johann-Sebastian-Bach-Straße

1812 beim erneuten Einmarsch der Franzosen verließ er illegal als „Sprachmeister Allmann“ seine Heimat und reiste über Berlin nach Breslau (heute Wroclaw). Jetzt lässt sich sein Leben mit den Ereignissen der Fernsehfolge „Scharnhorst“ verbinden. Denn Arndt trifft hier auf Blücher, Gneisenau, Boyen, Gruner, und auf Scharnhorst. Er charakterisiert Scharnhorst: „schlichteste Wahrheit in Einfalt, geradeste Kühnheit in besonderer Klarheit, das war „Scharnhorst.“ Seine historische Bedeutung besteht nach Arndt darin, dass Scharnhorst „tiefer als einer des Vaterlands Weh gefühlt und mehr als irgend einer zur Hebung desselben gestrebt und gewirkt hat“. Als Scharnhorst 1813 einer Verwundung erlag, widmete Arndt ihm zwei Lieder („Waffenschmied deutscher Freiheit“ und „Scharnhorst als Ehrenbote“).

Arndt ging mit Gruner nach Prag und vertraute sich dann Schmugglern an, die Ihn über Polen, Galizien nach Kiew führten. Am 16. August 1812 traf er mit dem Freiherrn vom Stein im damaligen Petersburg zusammen. Er wirkte nun als dessen Sekretär und wurde von der russischen Regierung angestellt. 1812 schrieb er sein einprägsames „Vaterlandslied“:

Der Gott, der Eisen wachsen ließ,

der wollte keine Knechte,

drum gab er Säbel, Schwert und Spieß

dem Mann in seine Rechte,

drum gab er ihm den kühnen Mut,

den Zorn der freien Rede,

dass er bestände bis aufs Blut,

bis in den Tod die Fehde.

Stein, den er „kurz, gedrungen, breit; die Worte derb, klar, fest“ beschreibt und Redlichkeit, Mut Zorn, aber auch Jähzorn bescheinigt, hatte hier einen Kreis von Patrioten zusammengezogen, von denen Arndt die Namen Dörnberg, Clausewitz, Goltz, Dohna, Boyen und Adolf Lützow nennt.

Er berichtet auch über Gustav von Barnekow aus Teschvitz bei Gingst. „Dieser Gustav von Barnekow war in Russland der genannteste deutsche Name“. Es war ein Haudegen und Draufgänger, der die Franzosen hasste und sich als Kosakenführer bei Borodino und in späteren Schlachten außerordentlich gut schlug.

Arndt in Russland im Jahre 1812

Am kaiserlichen Hof in Petersburg erlebte Arndt die Auswirkungen der Schlacht von Borodino am 7. und des Brandes am 15. und 16. September mit. Besonders das russische Volk lernte er achten und hielt es dem deutschen als Beispiel hin. „Auch hat der gemeinste Kerl eine Miene, die sagt: Ich bin etwas, …, etwas einem Stolze ähnliches, wovon der demütige Deutsche keine Ahnung hat“.

Hier verfasste er als bedeutendste Schrift den „Kurzen Katechismus für deutsche Soldaten“, dessen Passagen über die Soldatenehre im vierten Teil der Fernsehfolge „Scharnhorst“ zitiert wurden. Diese Schrift wurde in Deutschland heimlich verbreitet und wirkte durch ihre aufrüttelnde, verständliche Sprache ungemein mobilisierend im Freiheitskampf gegen Napoleon. Arndt setzte sich mit den Begriffen Soldatenehre, gerechte und ungerechte Kriege, dem bisherigen „Kadavergehorsam“ auseinander. Unter der Führung Steins wurde in Russland aus deutschen Offizieren und Soldaten, die vor Napoleon geflüchtet bzw. desertiert waren, eine „Deutsche Legion“ gebildet, der Arndt einige Agitationsschriften widmete.

Als obersten Souverän sieht Arndt das Volk: „das Land und das Volk sollen unsterblich und ewig sein, aber die Herren und ihren Ehren und Schanden vergänglich“. Diese revolutionären aufrührerischen Worte und Gedanken musste Arndt in späteren Auflagen ändern. Sie wurden ihm in der sogenannten Demagogenverfolgung einige Jahrzehnte später dennoch mit zum Verhängnis und führten zu seinem zeitweiligen Berufsverbot.

Arndt im Jahre 1813

Am 15. Januar 1813 folgte Arndt den siegreichen russischen Truppen nach Deutschland und lernte dabei den General York („eine starre, entschlossene Gestalt, eine gewölbte Stirn voll Mut und Verstand, …“) kennen.

Im damaligen Ostpreußen wurde mit der Aufstellung der Landwehr und des Landsturms die Volksbewaffnung unter der Führung Scharnhorsts eingeleitet. Arndt schrieb dazu seine populärste Arbeit „Was bedeutet Landwehr und Landsturm?“ Die dadurch ausgelöste Begeisterung und der Wille der Volksmassen zur patriotischen Erhebung zwangen den preußischen König schließlich am 17. März Landwehr und Landsturm aufzubieten.

In den folgenden Schriften, die unter dem Motto „Was müssen die Deutschen jetzt tun?“ standen, wurden Arndts Anklagen gegen das feudale Kleinstaatensystem und die Forderung nach einem einheitlichen, demokratischen immer kühner und mächtiger. Teilweise waren sie jedoch mit Ausfällen gegen das französische Volk und Gebietsforderungen belastet, neben dem Wunsch nach einem deutschen Kaiser an der Spitze des Reiches. Bereits jetzt stand Arndt eine starke Gegnerschaft, die den Druck einiger Schriften zu verhindern wusste, gegenüber und ihn zwang, einiges anonym erscheinen zu lassen.

Arndt in Bonn

1818 erhielt Arndt an der neu gegründeten Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn eine Professur für Geschichte. Er wurde aber bereits 1820 suspendiert und erst 1840 unter Friedrich Wilhelm IV. von Preußen wieder zugelassen. 1854 ließ er sich mit sagenhaften 85 Jahren emeritieren.

Die von Arndt erbaute Villa „Haus Lülow“ in Bonn

Zur 1841 erfolgten Grundsteinlegung des „Hermannsdenkmal“ im Teutoburger Wald dichtete der 72jährige Arndt eines seiner bedeutendsten, zugleich missdeuteten Poeme „Was ist des Deutschen Vaterland?“

Das ganze Deutschland soll es sein!

Das sei der Ruf, der Klang, der Schein,

der junge und der alte Schluß,

der Blücher, der Arminius!

Das soll es sein!

Das soll es sein!

Das ganze Deutschland soll es sein!

Und ein Jahr später schrieb er die vielfach vertonte Hymne der Rüganer und all jener, die weit von der Heimat entfernt leben:

Heimweh nach Rügen

O Land der dunklen Haine,

O Glanz der blauen See,

O Eiland, das ich meine,

Wie tut’s nach Dir mir weh!

Nach Fluchten und nach Zügen

Weit über Land und Meer,

Mein trautes Ländchen Rügen,

Wie mahnst Du mich so sehr!

Arndt, der noch 18 Jahre bis zu seinem Tode am 29. Januar 1860 in Bonn lebte, schloss sein Gedicht mit dem Wunsch:

Fern, fern vom Heimatlande

Liegt Haus und Grab am Rhein.

Nie werd’ an deinem Strande

Ich wieder Pilger sein.

Drum grüß ich aus der Ferne

Dich, Eiland, lieb und grün:

Sollst unterm besten Sterne

Des Himmels ewig blühn!

Wir ehren in Arndt – zu Recht als Rügens größter Sohn bezeichnet – einen unerbittlichen Kämpfer für die Freiheit eines Volkes für die Menschenwürde und Menschenrechte jedes einzelnen. Im nationalen Freiheitskampf 1812 bis 1814 gehörte er zu den führenden deutschen Patrioten.

Verwendete Literatur u. a.: Ernst Moritz Arndts ausgewählte Werke in 16 Bänden. Hrsg. Heinrich Meissner und Robert Geerts, Leipzig, 1908; Weber, R. (Herausgeber), Ernst Moritz Arndt. Erinnerungen 1769-1815. Berlin; Bock, S. und Helms, Th., Schlösser und Herrenhäuser auf Rügen. Bremen.